小学校教員向け

体験型学習プログラムの提案事業

「ジュニア計量学校」

第3学年 重さについて調べよう

通学かばんの重さ調べお茶の水女子大学附属小学校

一般社団法人 東京都計量協会

東京都計量検定所

| 本プログラムの 特徴 | ポイント1 ) 「重さ」の授業に関する体系的な指導計画を提案 ポイント2 ) 児童1⼈1台のはかり、天びんを使った体験学習 ポイント3 ) 各授業で⾃由に活⽤できる「ワークシート」提供 |

|---|

はじめに

「ジュニア計量学校」は、小学校での計量の体験型学習による教科の充実を図ることを目的として、お茶の水女子大学附属小学校、一般社団法人東京都計量協会及び東京都計量検定所の三者がそれぞれの知見を生かし連携して取り組んでいる事業です。

この「通学かばんの重さ調べ」では、第3学年の算数の「重さ」の単元において、1人1台のはかりを使用する学習プログラムを提案しています。

かつては毎日のくらしや遊びの中で、児童は重さを感じたり比べたりする体験を通して、自然と量感を身に付けてきました。現代ではくらしが便利になった反面、こうした体験の機会が少なくなってきています。

そこで、このプログラムでは、身近にある物について、はかりのひょう量を超えた場合のはかり方を考え実践することを通して、重さについての豊かな感覚を養うとともに、主体的、探究的な学びを通して、重さについての理解を深め、生活や学習に活用しようとする態度が身に付けられることを目標としています。

この学習プログラムを授業で活用していただけましたら幸いに存じます。

令和6年9月

お茶の水女子大学附属小学校

一般社団法人東京都計量協会

東京都計量検定所

授業の概要

| 授業名 | 第3学年 重さについて調べよう 「通学かばんの重さ調べ」 |

| ねらい | ひょう量(そのはかりではかることができる最大の重さ)を超えた重さのはかり方を考えることを通して、重さについての豊かな感覚を養う |

| ながれ | 1「小学生の通学かばんが重すぎる!」というニュースを紹介し、課題を把握する ↓ 2 通学かばんの重さを予想する ↓ 3 通学かばんを「はかり」にのせて、重さをはかる ↓ 4 はかった方法を発表する ↓ 5「体重計」を使って、通学かばんの重さをはかる ↓ 6 学習感想を書く |

| ポイント | ◎「通学かばんが重いなあ」という日常経験をもとにして、学習活動への意欲を持つ ◎ 重さを予想し実測することで、重さを見積もる楽しさを感じ、重さについての感覚を養う ◎ ひょう量を超えた重さをどのようにしてはかるのか、探究的に学ぶ ◎ 複数種類のはかりを用いてはかることにより、はかりについての理解を深める |

| 用意するもの | 〇 通学かばん 〇 1kgの砂の袋 〇 はかり:①ひょう量2kg 1人1台(*1) ②体重計又は10kgはかり1台(*1) 〇 ワークシート(*2) *1 必要台数を一般社団法人東京都計量協会で貸出しできます。 *2 別添のWordファイルを編集して利用できます。 |

第3学年の『重さ』 算数と理科との関連

1 算数と理科との関連

| 算 数 | 理 科 |

|---|---|

| おもに、物の重さの比較方法を考えることを通して、「重さを数値化して表す(重さを表す単位グラム(g)やキログラム(kg)を用いて身の回りの重さを表す)こと」や「重さの加法性や測定の仕方の工夫」、「長さや重さ、体積などの既習の単位」、「接頭語『キロ(k)』『ミリ(m)』に着目した単位の関係」について学んでいきます。 また、学習を通して、はかりの使い方を学び、測定する活動を通して量感を身に付けていきます。 |

おもに、物の形や体積に着目して、重さを比較しながら、「物は、形が変わっても重さは変わらないこと」や「物は、体積が同じでも重さは違うことがあること」を学んでいきます。 また、学習を通して、器具や機器などを正しく扱いながら、解決したい問題について調べ、得られた結果をわかりやすく記録していくことも学びます。 |

第3学年では、算数の学習でも理科の学習でも「重さ」の内容を扱っています。それぞれの教科における「重さ」についての学習内容に違いはありますが、例えば、算数において、「物は,形が変わっても重さは変わらないこと」という理科で指導することを取り上げたり、理科において、はかりの使用方法や重さの単位について、算数の学習との関連を図ったりすることで、「重さ」に関する理解を深めていくことができます。

2 第3学年の「重さ」に関わる内容

| 算 数 | 理 科 | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| C 測定 (1) 量の単位と測定に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

文部科学省(2017)「小学校学習指導要領(平成29年告示)」p.74より

|

A 物質・エネルギー

(1) 物と重さ

物の性質について,形や体積に着目して,重さを比較しながら調べる活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

文部科学省(2017)「小学校学習指導要領(平成29年告示)」p.94-95より

|

第3学年 重さについて調べよう「通学かばんの重さ調べ」

1 単元の目標と評価規準

(1) 単元の目標

重さの単位「グラム(g)、キログラム(kg)」について知り、測定の意味を理解し、単位を適切に選択して重さを測定する力を身に付けるとともに、長さ、かさ、重さの単位の関係を統合的に考察する力を身に付ける。また、重さを比べたり測定したりすることに進んで関わり、生活や学習に活用しようとする態度を養う。

(2) 評価規準

【知識・技能】

重さの単位「グラム(g)、キログラム(kg)」について知り、測定の意味と単位の関係を理解し、重さについておよその見当をつけ単位を適切に選択して測定することができる。

【思考・判断・表現】

身の回りのものの特徴に着目し、単位の関係を統合的に考察している。

【主体的に学習に取り組む態度】

重さを比べたり測定したりすることに進んで関わり、数学的に表現・処理したことを振り返り、数理的な処理のよさに気づき、生活や学習に活用しようとしている。

2 指導計画(「用意するもの」○各自用意、◇貸出し可能、☆印刷して用意)

| 時間 | ねらい | 学習活動 | 用意するもの ◆理科との関連 |

|---|---|---|---|

| 1 | 重さは見た目では判断できないことを知り、重さの比べ方を考える。 (直接比較) |

● 紙と10円玉の重さの比較を通して、見た目や直接持っただけでは重さはわからないことに気づく。

● 重さを比べる方法や道具について考える。

|

◇天びん ※ 理系女性育成啓発研究所にて無償で貸し出します。

参考【申込み方法】はこちら ☆ワークシート① ☆ワークシート② |

● 天びんを用いて、紙と10円玉や、身の回りにあるものの重さを比べる。 |

◆ 理科とのつながり 天びんの使い方について,理科の学習と関連を図りながら確実にしていく。 |

|

|

| 2 | 任意単位の必要性を感じ、重さを数値化して表す方法を理解する。 |

● 複数のものを重い順に並べる活動を通して、数値化して比べることの有用性に気づく。

● 任意単位(おはじきやブロック)を用いて重さを数値化し、測定する

|

◇天びん 〇ブロック(またはおはじきなど) 〇1円玉(1円玉は1g) ☆ワークシート③ ☆ワークシート④ |

|

|||

| 普遍単位の必要性を感じ、重さを表す単位(g)を用いて数値化する方法を理解する。 | ● 任意単位(1円玉)を用いて重さを数値化し、測定する。

● 重さの単位「グラム(g)」を知る。 |

||

| 3 | はかりの機能と使い方を理解する。 | ● はかりの機能と使い方を理解する。

● はかりを使った測定の仕方や、目盛りのよみ方について知る。

|

◇はかり(ひょう量2kg) ※ 1人1台: (一社)東京都計量協会にて無償で貸し出します。 【申込み方法】はこちら ☆ワークシート⑤ ◆ 理科とのつながり

はかりの使い方について,理科の学習でも算数と関連を図りながら確実にしていく。 |

| 4 | 重さの単位「kg」と単位の関係を理解する。 重さを体感し、重さについての豊かな感覚を養う。 |

● 1kgの砂袋を作り、1kgを体感する。

|

◇はかり(ひょう量2 kg) 〇ビニール袋 〇砂 ◆理科とのつながり

1kgの砂が入った砂袋を平たくするなどして重さを測定し、“物は、形が変わっても重さは変わらない”ことを確認する。 |

| 5 「通学かばんの重さ調べ」 (本時) |

ひょう量を超えた重さのはかり方を考えることを通して、重さについての豊かな感覚を養う。 | ● 通学かばんの重さをはかり、ひょう量を超えた時にどのようにはかったらよいか考える。 |

◇はかり(ひょう量2kg) ○体重計 ◇はかり(ひょう量10kg) ※体重計又は10kgはかりを用意。 10kgはかりは(一社)東京都計量協会にて無償で貸し出します。 【申込み方法】はこちら ☆ワークシート⑥ |

| 6 | 重さの加法性や保存性を理解する。 | ● 箱に入った本の重さの求め方を考えることを通して、重さは加減計算ができることを知る。 |

|

| 7 | 接頭語「キロ(k)」「ミリ(m)」の意味を知り、重さ、長さ、かさの単位の関係を統合的に理解する。 | ● 今まで学習してきた重さ、長さ、かさの単位を表に整理し、接頭語「k(キロ)」「m(ミリ)」の意味や単位の関係について考える。 |

☆ワークシート⑦ |

| 重さの単位「トン(t)」を理解する。 | ● 重さの単位「トン(t)」を知り、1 t=1,000 kgであることを知る。 |

||

| 8 | 基本的な学習の理解を確認し、定着を図る。 | ● 単元のまとめをする。 |

|

3 本時の学習「通学かばんの重さ調べ」

(1) ねらい

ひょう量を超えた重さのはかり方を考えることを通して、重さについての豊かな感覚を養う。

(2) 展開例

| 主な学習活動と児童の姿 | 指導上の留意点 |

|---|---|

1 課題を把握して、見通しを立てる。

|

● 自分の通学かばんの重さはどれくらいあるのか興 味を持たせるようにする。

● ワークシート⑥を配布する。

|

2 通学かばんの重さを予想する。

|

● 前時に作った1 kgの砂の袋を用意しておき、通学かばんの重さと比較させる。

|

3 通学かばんをはかりにのせて、重さをはかる。

|

● 1人1台はかり(ひょう量2 kg)を使わせる。

● 隣の席の友達や、グループで協力して考えさせてもよい。

|

4 実際にはかった方法と重さを発表する。

|

|

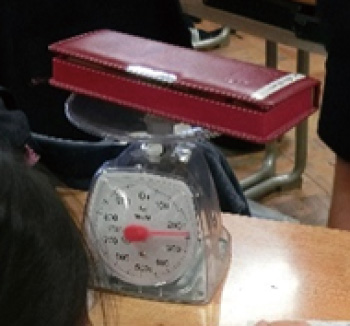

5 体重計を使って、通学かばんの重さをはかる。

|

● 体重計を児童たちに見せる。

● 体重計はひょう量が100 kg以上であることを伝える。

● 4で発表した児童の通学かばんの重さと、体重計ではかった重さが同じか確かめる。

|

6 学習感想を書く(感想例)

|

● ワークシート⑥に学習感想を書かせる。

● 学習感想が書けた児童から、自分の通学かばんの重さをはからせる。

|

貸出し教材

(1) 学習用はかり(2kg及び10 kg)の貸出し窓口、申込み方法等

2kgのはかりと10kgのはかりについては、一般社団法人 東京都計量協会で貸出しを行っていますので、ご活用ください。なお、貸出し可能な台数には限りがありますことをご理解いただきますようお願いします。

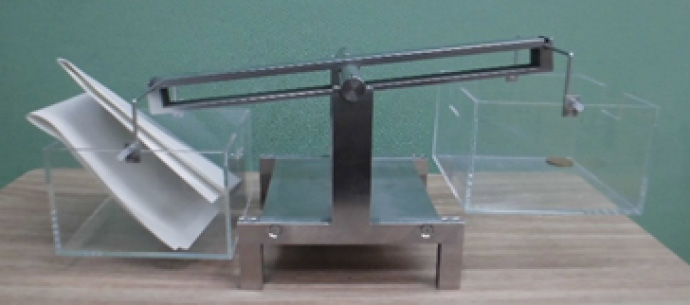

〇 ひょう量2 kgのはかり

ひょう量2kgのはかりは、一般社団法人 東京都計量協会が授業を受けるクラスの児童数分の台数を学校に貸し出します。

当該はかりは「はかりの特徴や仕組みの観察」「はかりを使った計量の仕方や、目盛りの読み方」を学ぶため、はかりの内部構造や計量時の動きが見え、観察できるようスケルトン構造としています。

※ ひょう量2kgはかり(スケルトン構造)の保管のお願い

2kgはかりは次年度の授業でも使用することを想定しており、授業終了後は学校側で保管いただきます。

授業中に誤って破損した場合は、一般社団法人 東京都計量協会へご相談ください。

〇 ひょう量10 kgのはかり

学校で体重計の用意が難しい場合は、ひょう量10 kgのはかり1台を一般社団法人 東京都計量協会にて貸し出します。

※ ひょう量10 kgはかり返却のお願い

当該はかりは授業終了後、速やかに一般社団法人 東京都計量協会へ返却願います。

一般社団法人 東京都計量協会 総務部

TEL:03-6666-8960

イメージ

【はかりのお申込み方法】

「はかり借用申込書」に記入の上、メールに添付して一般社団法人 東京都計量協会へお申込みください。

申込書送付先メールアドレス

tokeikyo01@tokeikyo.or.jp

申込書ダウンロードURL

「2kg及び10kgはかり」借用申込書 pdf (ダウンロードはこちらから)

「2kg及び10kgはかり」借用申込書 word (ダウンロードはこちらから)

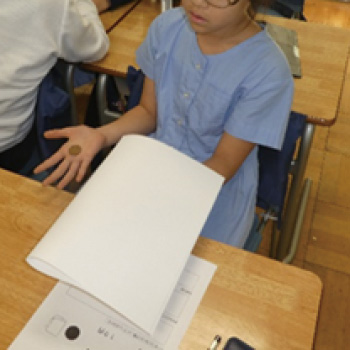

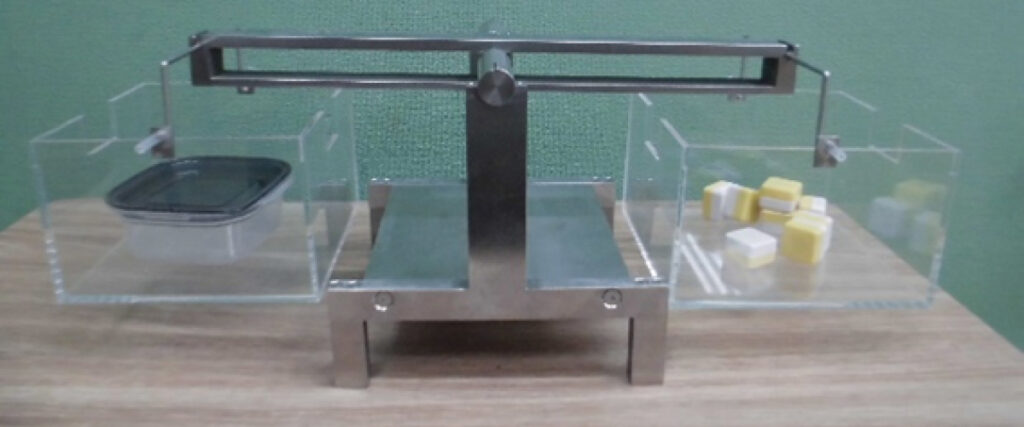

(2) 金属製天秤の貸出し窓口、申込み方法等

「通学かばんの重さ調べ」の授業案で使用している「金属製天秤」は、小学校 第1学年~第3学年の重さ概念の素地を培うことをねらいとして、国立大学法人お茶の水女子大学理系女性育成啓発研究所が紹介する「金属製天秤を用いた重さ比べ」の授業で使用するために開発されたものです。

金属製天秤の詳細については、国立大学法人お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所のホームページの開発教材紹介コーナーをご確認ください。

「金属製天秤を用いた重さ比べ」の学習指導案についても同ページからPDF資料がダウンロードできます。

金属製天秤のお申込み方法

「天秤実習キット借用申込書」にご記入の上、メールに添付して下記アドレス(理系女性育成啓発研究所事務局)までお送りください。

メールの件名は「借用申し込み:天秤実習キット」としてください。

申込書送付先メールアドレス

ocha-cos-office@cc.ocha.ac.jp

申込書ダウンロードURL

「天秤実習キット」借用申込書pdf

(ダウンロードはこちら)

「天秤実習キット」借用申込書word

(ダウンロードはこちら)

参考資料

ここでは、授業に関連して、上皿自動はかりと単位について補足説明します。

ご参考となれば幸いです。

1 上皿自動はかり

1-1 上皿自動はかりの仕組み

上皿自動はかりは、載せた物の重さで下がったお皿が中のバネを伸ばします。その動きが歯車で伝わり、表の目盛の針を動かします。重いほどバネが伸び、針が大きく動く仕組みとなっています。

1-2 上皿自動はかりの使い方

「はかり」は、精密機器です。正しい使い方をしないと正確にはかることができません。下に示す事項に注意して正しく使いましょう。

はかりは水平に

「はかり」は、平らで固い台やテーブルの上に水平に置いて使用しましょう。

はかりの指針は正しく0点に

「はかり」に何も載せていない状態で正しく「0」が表示されていることを確認してからはかりましょう。

物はお皿の中央に

「はかり」のお皿の中央に物を載せましょう。

はかりの大敵

熱・風・湿気・振動

温度の激変、風、高湿度、振動などは「はかり」の大敵です。

2 単位

単位は、国際的には(一部の国を除く)、一量一単位を原則とする「SI(国際単位系)単位」が使用されています。ここでは、「メートル」と「キログラム」について、その単位の基準のはじまりと現在までの変遷を説明します。

2-1 「メートル」のはじまりとその変遷

長さの単位のメートルは約200年前の革命期のフランスで生まれました。その頃使われていた単位は、権力者の体の一部の大きさが基準になっていることが多く、時には権力者側が自分の利益を増やすため、都合のよいようにはかることが日常的に行われていたともいわれています。

この頃の西洋諸国は、国や地域をまたぐグローバルな取引が活発になり始めた時期にも重なります。そのため、国内外で様々な異なる単位が使用されていることにより、取引に支障が生じるようになりました。

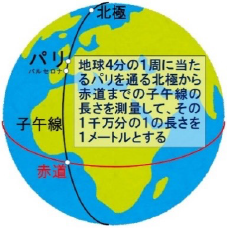

そこで、フランスにおいて、すべての時代に世界中の人々が受け入れることのできる新しい長さの定義の検討が始まりました。その結果、「地球4分の1周に当たるパリを通る北極から赤道までの子午線の長さを測量して、その1千万分の1の長さを1メートルとする」と定められました。

1メートルの長さの基準が決まると、実際にこの長さをあらわす「ものさし」として「メートル原器」が製作されました。その後技術の進歩による変遷を経て、現在のSI単位の1メートルの長さは、人工物を基準にした定義ではなく、光の速さという普遍的な物理定数で定義されています。

2-2 「キログラム」のはじまりとその変遷

重さの単位は、この新しく決めた長さの基準のメートルを使用して定めることになりました。この新しい基準の定義は当初、「一定の条件下における1リットル(一辺の長さが10cmの立方体の体積)の水の重さを1キログラムとする」との方向性が考えられていました。

しかし、水は気圧や温度の影響を受けやすいことから基準とすることが難しいことがわかりました。そのため、1リットルの水の重さと同じくらいの金属製の分銅「キログラム原器」を製作し、これを定義としました。

その後、定義が見直され、現在のSI単位の1キログラムの重さは、「キログラム原器」からプランク定数という普遍的な物理定数で定義されています。

お問合せ先

授業等についてのお問合せ、ご意見・ご要望・ご感想等は、こちらまでメールでお願いします

一般社団法人東京都計量協会

tokeikyo01@tokeikyo.or.jp

お問合せには、内容ごとに事務局が次の担当に確認のうえ後日回答いたします

授業の内容について :お茶の水女子大学附属小学校

計量器の貸出しについて:金属製天びん :理系女性育成啓発研究所

2kg・10kgはかり:一般社団法人東京都計量協会

計量に関すること全般 :東京都計量検定所